取材日:2014/12/10(水)

この日のメインのダムの一つである苫田ダムの前に一つ見ておきたいダムがあったため立ち寄ったのがこの苫田鞍部ダムです。鞍部とは馬の鞍のように山の尾根が窪んだ箇所の事を言いますが、ダムを建設して貯水する際に、そこから水が流れてしまうため、その地点にもう一つ(複数になる場合もあります)ダムを建設して水を堰き止めるのが鞍部ダムとなります。

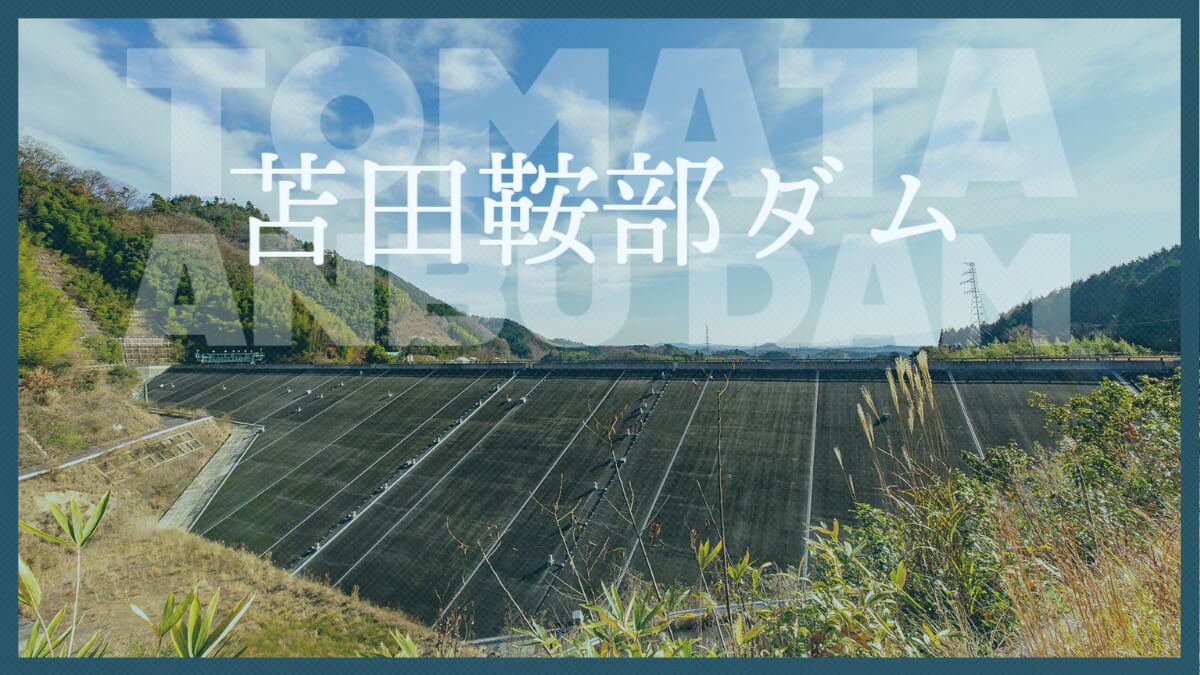

堤体下流面を見る

下流面の見た目はロックフィルダムですが、上流面はコンクリートで表面を遮水したコンクリートフェイシングフィルダム(CFRD)となります。同じ型式としては岐阜県にある小渕防災溜池や岩手県にある胆沢ダムによって水没した石淵ダム、群馬県にある野反ダムなどが該当します。またリップラップ上にはさらに巨石がクロス状に配置されていますが、苫田ダムのラビリンス型洪水吐をイメージしたものだそうです。

もう少し近づいて堤体下流面を見る

上の写真の右手に見えるスロープ状の通路を登って見ています。

下流面を至近距離から見る

堤体のあちこちに扉の付いた箱がありますが、各種計測装置のようです。

左岸側堤体下流面

鞍部ダムのため洪水吐などのゲート類がなく河川が流れているわけではないので、「左岸」「右岸」と表現するのは少し違う気もしますが、便宜上下流面から見て右を左岸、左を右岸としています。

左岸側はすぐに地山が迫っているため堤体法面が徐々に狭まっていくような感じになっています。

右岸側堤体下流面

堤高25mと小柄ながらも直下から見ると迫力があります。

監査廊?

直下には監査廊の入り口らしきコンクリート構造物があります。ただ、どの図面を見ても監査廊らしきものは書かれていないので、地震計や漏水計などの計測装置が収められているのではないかと思います。

右岸より堤体下流面を見る

右岸側の道路から天端レベルまでやってきました。当時完成から9年が経過していましたが、こうしてみるとリップラップはきれいですね。

右岸より天端を見る

天端は左岸で行き止まりになっているため自動車の通行は禁止されています。また未舗装の状態になっていますが、CFRDのためコンクリートが施工されている上流側はパラペットウォールとして高欄が立ち上がっています。対して下流側は一般的なロックフィルダムのようにポールとチェーンでリップラップに侵入できないようになっているものの開放感があるつくりになっています。

天端の入り口には「管理用通路」と書かれた青色の札がチェーンに掛けられています。一瞬立入禁止かと思いましたが、上流面だけが管理用通路になっているのか、「天端はただの道じゃないよ」というアピールなのか、わざわざこの札が掛けられている理由がちょっと分かりませんでした。

天端より下流面を見る

下流は鏡野町塚谷運動公園という公園が整備されて駐車場も完備されています。

メインスラブ用スリップフォーム

これは実際に苫田鞍部ダムの建設時に使用されていたCFRDのメインスラブを施工するためのスリップフォームと呼ばれる機械で左岸に展示されています。

スラブとは建設用語で鉄筋コンクリートで施工した床版のことを言います。スラブへコンクリートを打設するには先に型枠を施工しなければなりませんが、このスリップフォームは移動式の型枠になっていて法面を移動させながら連続打設することが可能になります。

型枠を施工したり撤去する必要がなく、移動しながらコンクリート打設するためスピードも早く、省力化・省人化に加え、工期も短縮できるのでお財布にも優しい工法なんですね。

スリップフォームスペック

そのスリップフォームのスペックが書かれています。

左岸より天端を見る

コンクリートの遮水性とロックフィルの環境性・経済性の良いところをとったのがCFRDですが、こうして天端だけ見ても半分ロックフィル、半分コンクリート(実際には半分じゃありませんが)みたいな面白さがあります。

左岸より堤体上流面を見る

これがコンクリートで施工された上流面になります。CFRDは前述の小渕防災溜池(1951年竣工)・石淵ダム(1953)・野反ダム(1956)や皆瀬ダム(1963)と、1950年代にわずかに施工例があるだけですが、当時は投石工法だったため堤体が変形しやすく、フェイススラブの損傷によって漏水も度々起きていたようです。また、当時はブロック状に打設していたため目地が多い事も漏水の要因となっていたようです。

その後、振動ローラーによる締固めが一般的になったことで堤体が変形しにくくなり、さらにスリップフォーム工法の開発によって水平目地がなくなったことで漏水を減らせられたのです。

そのため近年になって再び注目されるようになったのがこのCFRDですが、この苫田鞍部ダムで採用されたのは普段から水に浸からないというのも決定打となったようです。

天端より上流を見る

堤体面には計測装置があちこちに設置されており、入念な検査が行われていることがうかがい知ることができます。写真左側にあるのが表面変形計測器で、中央にあるものが外部変形計測用標的(可動標的)だそうです。

右岸より堤体上流面を見る

試験湛水時の入念な検査の結果、漏水や浸透量、天端沈下量、スラブの変形量はとても少ないものだったそうです。海外のCFRDと比較してもかなり小さな量だったそうで、日本の技術力の賜物かもしれません。

堤体下流面を見る

ここから見るととてもロックフィルダムとは思えない景色が広がります。苫田鞍部ダムは近代CFRDとしては本邦初の施工だったため、苫田ダムのようなメインのダムではなく、鞍部ダムという補助的なダム且つ小規模な堤体にして、勾配も1:2.0と緩く設計されたようです。(ちなみに本当の意味では徳山ダムの二次締切が近代CFRDとしては最初の施工となりますが当然現存しません)

今後はこの建設事例とその結果をベースとして、より大きく急勾配なCFRDが採用が検討されるようになるでしょう。実際に2022年現在、栃木県で水資源機構が建設を進めている南摩ダムではCFRDが採用され、堤高は86.5m、勾配も上流面は1:1.805、下流面は1:1.90と苫田鞍部ダムより大規模・急勾配なものとなります。

巨大で見た目も素晴らしい苫田ダムの陰でひっそりと佇むダムですが、近代CFRDの金字塔とも言え、その後の日本いや世界のダム建設に影響を与えるかもしれない苫田鞍部ダムでした。

参考資料

- 苫田鞍部ダム(CFRD)の浸透/漏水と外部変形に関する安全管理

- 国内最大級のCFRD(表面遮水壁型ロックフィルダム)である南摩ダムを建設中!

- コンクリート表面遮水型ロックフィルダム(CFRD)の施工 ―インドネシア・ポンレポンレダムの事例―

- ポンレポンレダム(CFRD)の設計・施工及び挙動観測

苫田鞍部ダム諸元

| 所在地 | 岡山県苫田郡鏡野町塚谷 |

| 河川名 | 吉井川水系吉井川 |

| 目的 | F(洪水調節、農地防災) N(不特定用水、河川維持用水) A(かんがい用水) W(上水道用水) I(工業用水) P(発電) |

| 型式 | R(ロックフィルダム) |

| 堤高 | 25m |

| 堤頂長 | 259m |

| 堤体積 | 180,000㎥ |

| 流域面積 | ― km2 |

| 湛水面積 | ― ha |

| 総貯水容量 | ― ㎥ |

| 有効貯水容量 | ― ㎥ |

| ダム事業者 | 中国地方整備局 |

| 本体施工者 | 大成建設 |

| 着手年 | 1972年 |

| 竣工年 | 2004年 |

| ダム湖名 | 奥津湖(おくつこ) |

その他の設備/所感

トイレは塚谷公園のもの、PR展示館は苫田ダム管理所に併設されている展示室のものとなります。

| 駐車場 | ○ |

| トイレ | ○ |

| 公園 | ○ |

| PR展示館 | ○ |

| 釣り | ○ |

| 展望台 | × |

苫田鞍部ダム周辺の地図

苫田鞍部ダム周辺の天気

苫田鞍部ダムに近いと思われる宿泊施設

コメント